Acrópolis del sur de Yaxchilán

*

English

22 de diciembre de 2024

por Donald Patterson

«Sacúdete las telarañas de la cabeza, muchacho». Esperaba a Lady Xoc de Yaxchilán, pero en su lugar era la voz de mi padre.

Es curioso, ¿verdad? Pero casi todos los consejos e instrucciones que recuerdo de mi padre empezaban o terminaban con la palabra «chico». Nunca me llamó hijo. Nunca me llamó Don, aunque compartiéramos el mismo nombre. Siempre se refería a mí como «chico». De adolescente lo odiaba.

Nunca estuvimos unidos. Nunca tuvimos ninguna de esas conversaciones de padre a hijo. Toda nuestra comunicación se centraba en estas actividades, que, a medida que yo crecía, él completaba y acentuaba con sus modales directos, sus expresiones severas y el pronombre «chico». «Sacúdete las telarañas de la cabeza, chico», me decía cada vez que me pillaba soñando despierto. Él también debió de soñar, porque dejó a mi madre cuando yo tenía quince años. Unos meses después, yo también.

La gran aventura de mi vida empezó en la estación de tren de Pueblo, Colorado. No puedo decir que tuviera «grandes expectativas» cuando me encontré solo. Todavía puedo imaginarme la estación de ferrocarril de Redstone donde esperaba al Colorado Eagle que bajaba por la vía desde Denver (aunque sé que era imposible en 1957, la música de «The Boxer» de Simon y Garfunkel ondea suavemente de fondo). Todavía puedo ver, en la palma sudorosa y temblorosa de mi mano, los ocho dólares y el cambio que quedaba después de comprar un boleto a Lindsborg, Kansas.

No tenía ni idea de dónde estaba Lindsborg, pero tampoco importaba. No tenía dinero suficiente para lugares reconocibles como Wichita o Kansas City.

No volví a ver a mi padre hasta los veintisiete años. No sabía qué esperar después de doce años sin comunicarnos, pero pronto descubrí que nada había cambiado. Las primeras palabras que me dirigió mi padre fueron: «Debería haber sabido que tenías bigote, chico». Luego me estrechó la mano extendida y, agarrándome por el hombro (nunca abrazaba), me condujo a su casa y me presentó a mi madrastra.

Diez meses después volví a dejar Colorado, esta vez camino de Mesoamérica. Por supuesto, no sabía que era Mesoamérica. Creía que sólo iba a México. Sin embargo, aquí estaba, a orillas del río Usumacinta, arrodillado en la inquietante oscuridad llena de murciélagos bajo el dintel iluminado por una vela en la antigua ciudad maya de Yaxchilán.

«Sacude las telarañas de tu cabeza, muchacho.»

¡Maldita sea, papá!

Debí haber respondido a la voz de mi cabeza, porque Thorrun, el islandés, me hizo un gesto para que me callara. Intenté una vez más concentrarme en las velas encendidas y meditar. No iba a ser fácil traer de vuelta a Lady Xoc. Era escéptico. Sospechaba que no haría más que traer de vuelta a mis propios antepasados.

Reflexionando sobre los últimos 36 años viviendo en México, he llegado a la conclusión de que mi viaje a Xibalbá comenzó mucho antes, en algún portal infantil de mi mente. Allí, en los oscuros recovecos de mi pasado, me imagino al niño de cinco años sentado en el suelo frente a la radio Zenith, frustrado mientras intenta ajustar el dial para asegurarse de no haberse perdido ni una sola palabra de otra aventura de Jack, Doc y Reggie en «Me encanta el misterio». El episodio que espoleó su imaginación juvenil tenía lugar en algún templo invadido por vampiros en las selvas de América Central.

Probablemente nunca sabré si ése fue el momento en que me vi absorbido por un portal y camino de Xibalba. Pero el viaje ha sido sin duda más fantástico de lo que podría haber imaginado, incluso en mis sueños infantiles más salvajes.

Mensajero

*

No llevaba en México más que unas semanas cuando los Señores del Xibalba me enviaron un mensajero con una invitación.

Corría el año 1970. Me encontraba cerca de la orilla del lago, al oeste de San Miguel de Allende, cuando el mensajero apareció de repente. Parecía materializarse de entre los espinosos huizaches, mezquites y cactus.

Su tez era del mismo color que la tierra. Pronunció unas palabras en un idioma que no entendí y extendió el puño cerrado. El gesto no era agresivo. Sugería el juego de «adivina qué mano contiene...», pero yo no estaba seguro y, al ver mi vacilación, me cogió la mano y me indicó que recibiera lo que había en la suya.

Puso en mi mano un collar de cuentas y una cabeza de serpiente de cerámica del tamaño de un colgante. Al examinar la sarta de cuentas, vi que eran trozos de conchas, huesos y piedrecitas tallados a mano. El cordón era nuevo, pero las cuentas eran viejas. La cabeza de cerámica del reptil tenía escamas largas y estrechas que se retiraban desde los ojos hacia el cuello y se extendían por encima como plumas. También tenía dos agujeros y me pregunté por qué no estaba ensartada con las cuentas. Levanté los ojos, sonreí y centré mi atención en el hombre.

Mi impresión fue que era pobre y su vestimenta indicaba que era agricultor. Me devolvió la sonrisa y sus dientes amarillos mostraban años de abandono. Debido a la intensa luz del sol, su sombrero de ala ancha proyectaba una sombra oscura sobre su frente, cortando una línea horizontal de contraste a la altura de sus pobladas cejas. Las numerosas líneas de su rostro eran como arroyos creados por milenios de erosión. El resto de sus rasgos -ojos, boca y nariz- estaban cómicamente apretados en la parte inferior de la cara, como un bebé. Debía de tener algún tipo de tic nervioso porque a menudo entrecerraba los ojos. No era un parpadeo, porque se cerraban completamente y muy despacio. Pero fue su diminuta nariz, curvada y puntiaguda como la de una lechuza, la que me tentó a reír. De él emanaba un extraño olor que me recordó al de la ropa después de pasar la noche alrededor de una hoguera. Me sorprendió que sus pies, calzados con los típicos huaraches de cuero de la región, no tuvieran cicatrices ni callos. «¿Cómo hace para no cortarse los pies con todas esas espinas?». recuerdo que me pregunté. Era la tierra misma. Sus ojos oscuros penetraron a través de mi propia fachada urbana superficial, haciéndome sentir incómodo.

Sin hablar, giró lentamente la cabeza, mirando por encima de los hombros a la derecha y luego a la izquierda. Cuando seguí su mirada, vi montículos de tierra y rocas detrás de él. De algún modo, sin ninguna experiencia previa, supe que no formaban parte de la topografía natural, sino que eran antiguas estructuras artificiales enterradas bajo la tierra y la vegetación. Cuando volvió a fijarse en mis ojos, pareció satisfecho con mi expresión de perplejidad y volvió a extender la mano hacia fuera, esta vez con la palma hacia arriba. Sin mediar palabra, le devolví los objetos. Sonrió y se volvió para adentrarse en los matorrales en dirección a los montículos.

Supuse que quería que le siguiera para enseñarme los montículos, así que me puse en marcha tras él. Pero mientras me abría paso con cuidado entre los arbustos espinosos, mi vista se fijó en algo negro y brillante que había en el suelo, cerca de mi pie derecho. Me agaché para recogerlo y, cuando volví a levantar la cabeza, el hombre había desaparecido. Miré más de cerca el objeto negro y brillante que tenía en la mano. Lo levanté hacia el cielo y decidí que había recogido un pequeño copo de obsidiana. Pero cuando volví a concentrarme en la tierra bajo mis pies, se produjo la magia. Fue como si me hubieran quitado un velo de los ojos. Todo lo que había en el suelo había adquirido las características de la humanidad. Había más escamas de obsidiana, fragmentos de cerámica y otros fragmentos rotos del pasado a mis pies. Diez minutos antes había caminado sobre ese pasado sin ser consciente de él. Algo me decía que no permitiría que eso volviera a ocurrir.

Quetzalcóatl

*

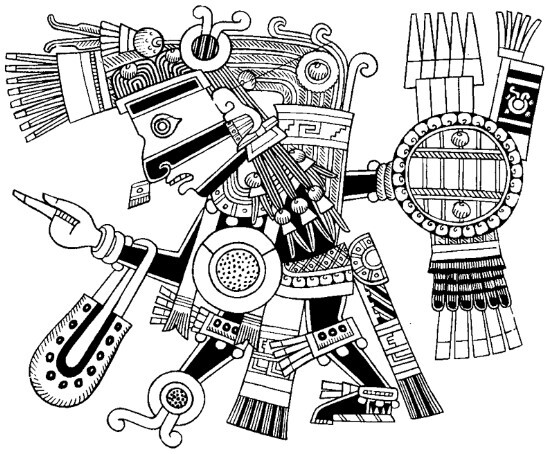

En retrospectiva, este momento asombroso reunió todos los elementos de un mito igualmente asombroso. ¿Fue sólo una de esas coincidencias escandalosamente improbables que aquel día tuviera en mis manos el rostro de Quetzalcóatl (serpiente emplumada) y el poder de Tezcatlipoca (espejo humeante)?

Después de describir el incidente a mis amigos gringos de San Miguel, siempre sugerían que el hombre intentaba venderme los artefactos. Mis amigos mestizos sugirieron que era un indio y que me había hablado en su lengua nativa. Me dijeron que en el valle aún vivía gente que hablaba otomí. Pensaron que la motivación del anciano probablemente no era más que su orgullo del pasado, y que había compartido estos elementos conmigo como un gesto de cortesía. Nadie más que yo relacionó el momento con algo metafísico.

Ese fue el principio. He pasado los últimos 36 años mirando al suelo, levantando la vista sólo para encontrarme con los pueblos mesoamericanos del color de la tierra, con extrañas historias, relatos y mitos que incluso ahora siguen removiendo mis emociones. Que comience el viaje.

Tezcatlipoca

*